疾患別リハビリテーション

手首の骨折『橈骨遠位端骨折』の症状や分類・手術後のリハビリ治療・サポーターやセルフケア方法について解説します。

<2017年9月11日加筆修正>

<2018年6月9日加筆修正>

理学療法士の井上(@Rehacon)です。

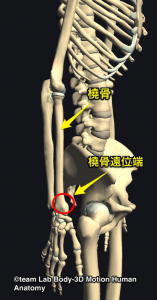

高齢者に多い骨折の1つである「橈骨遠位端骨折(とうこつえんいたんこっせつ)」

橈骨遠位端骨折は、いわゆる「手首の骨折」になります。

高齢者で多いのですが、若い方でも高いところから転落して手をつくなどすると起こりやすい骨折でもあります。事実、僕の友人はスノーボードで転倒して橈骨遠位端骨折を受傷しました。

この手首の骨折は、リハビリがうまく進まないと関節の動きが制限され、日常生活にも影響する可能性があります。

今回は「橈骨遠位端骨折」に対する概要とリハビリの基本を中心とした治療方法について解説していきます。

[ad#adsense]

橈骨遠位端骨折(手首の骨折)とは?原因とは?

高齢者であれば、転倒して手をついて発症することが多い骨折です。

特に女性で閉経後の方は骨が弱くなりますので、折れやすくなります。若い方でも、高いところから転落したりすると同様に骨折が起こります。

例に挙げると、

- 交通事故

- 日曜大工で脚立から転落する

- スノーボードやスキーによる激しい転倒 など

このように原因をみてみると、決して高齢者だけではなく若い方でも十分に起こり得る骨折です。僕の友人もスノーボードで転倒し受傷。その後手術をしています。

橈骨遠位端骨折(手首の骨折)の分類

橈骨遠位端骨折は、主に2つに分類されます。

- コーレス骨折

- スミス骨折

コーレス骨折

橈骨の骨片が背側(手の甲側)へ転位してしまう骨折。

「手のひら」をついて起こる骨折です。

出典元:一般社団法人 日本骨折治療学会

出典元:一般社団法人 日本骨折治療学会

スミス骨折

橈骨の骨片が掌側(手のひら側)へ転位してしまう骨折。

「手の甲」をついて起こる骨折です。

単純ですが、手をついた側とは逆方向に折れた骨がずれてしまう骨折です。

出典元:一般社団法人 日本骨折治療学会

出典元:一般社団法人 日本骨折治療学会

橈骨遠位端骨折(手首の骨折)の症状

- 比較的すぐに痛みが出る

- 腫脹(腫れる)

- 関節の動きが制限される

- 骨折がひどい場合、ズレて変形してしまうこともある

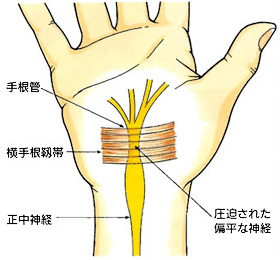

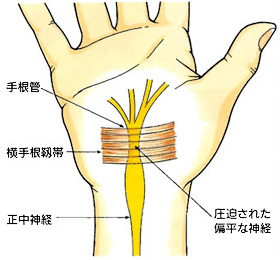

橈骨遠位端骨折の合併症

腫れてしまうことで

「手根管(しゅこんかん)」を圧迫し、「

正中神経麻痺」を起こすことがあります。

出典元:日本整形外科学会

出典元:日本整形外科学会

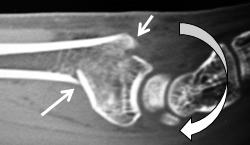

橈骨遠位端骨折(手首の骨折)の診断

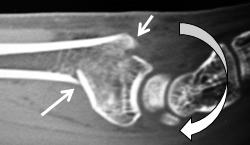

橈骨遠位端骨折の診断はレントゲンとCTで確認されます。

手術が必要か、ギプス固定などの保存療法で治療可能なのか主治医が判断をします。

実際に僕の友人の骨折したCT画像を載せておきます。凄く綺麗に骨折線がみえるのがお分かりいただけると思います。

橈骨遠位端骨折(手首の骨折)の治療方法

手術

「整復(せいふく)」をしてもズレてしまう場合や綺麗に整復されない場合は手術が選択されます。

整復とは、骨折や脱臼などを元の正常な位置に戻すことをいいます。

手術では折れた部分を綺麗に整復するためにプレートやスクリュー、ピンを使用し、

「固定術」が基本的に行われます。その他にも術式はいくつも存在しますが、状態に合わせて医師が選択します。

手術方法については、ガイドラインも出ているので合わせてリンクを添付しておきます(専門家向けの内容)。

Mindsガイドライン

出典元:一般社団法人 日本骨折治療学会

出典元:一般社団法人 日本骨折治療学会

友人の術後レントゲン画像

友人の術後レントゲン画像

保存療法

骨折に殆どズレが見られない場合は、手術は行われずギプス固定が選択されます。

期間については、グルトの骨癒合期間では約5週間とされています。1ヶ月くらいと思ってもらえればいいです。

但し、私の臨床経験上では4週でギプスがオフとなる方もいますし、6週や7週の方もいます。

つまり、「骨折の癒合状態」によって、固定期間が延長する場合もありますので主治医の指示に従ってください。

橈骨遠位端骨折(手首の骨折)のリハビリテーション

ここで示す期間は、あくまでも基本的に言われていることになります。

これまで説明してきた通り、年齢や性別、骨の癒合具合など様々な要素で遅延することもあり、術式によっても変わることがあります。

あくまでも参考程度で理解してください。

病院によってはプロトコール(あらかじめ定められている計画)が決まっていて計画通りに進むこともあります。

手術(掌側ロッキングプレート固定術)をした場合

術後〜2週

手首・前腕の関節をやさしく動かします。

ポイントはやさしく行うこと。

リハビリテーション業界では「愛護的」と表現されます。

熱感があればリハビリ後に「アイシング」をします。

術後は血行不良や組織の侵襲でむくみます。

そのため、むくみ予防で手指を他動(療法士に動かしてもらう)、自動(自分でも動かす)で極力動かします。

あとは肘や肩など手首以外のところを「廃用症候群の予防」で動かすことが必要です。

2週〜6週

骨折と聞くと骨だけをイメージすると思いますが、実際には手術もしていますし、皮膚や筋肉などの組織も傷ついているのでその組織の修復も必要です。

術後では皮膚などの癒着も起こりやすいので、温熱療法やマッサージを行い、軟部組織をケアしてから関節の運動を行うと効果的です。

少しずつ低負荷での筋力トレーニングも開始します。

ポイントは「低負荷」というところです。

6週以降

手術の状態や骨の状態によって遅れることもありますが、この時期になると積極的な筋力トレーニングを行っていきます。

手首の状態に応じて日常生活での動作も合わせて練習していきます。

(例)

- 雑巾を絞る

- 窓を拭く

- 調理(フライパン返しなど) など

当然、この時期も軟部組織のケアをしてから運動をすることで効果的になります。

保存療法の場合

ギプス固定をしますが、「約5週間」でギプスは外れます。

ただし、その5週間の間何もしないかというとそうではありません。

骨折すると、術後と同じように周辺部位は「血流不足」になります。

血流不足を起こすとむくみます。

むくみ予防のために、まずは「手指」を動かすことが必要で、手術のところで説明した通りです。

あとは肘や肩など手首以外のところを動かします。

この目的としては、

- むくみ予防

- 手首以外の関節の動きを固くならないようにすること

- 筋力を落とさない

術後のリハビリと同じですね。

5週〜6週

ギプスが取れたら、少しずつ手首の運動が開始されます。

固定期間があるとどうしてもその周囲の皮膚や腱、筋筋膜などの軟部組織は癒着したり、硬くなったりします。

軟部組織に対して、やさしくマッサージを行うことや、暖めることは有効な手段になります。

手指や肘、肩の関節を動かす運動は引き続き継続します。

8週〜10週

手首を動かす運動は痛みの範囲内で「積極的」に行います。

少しずつ手首の「筋力トレーニング」も始めます。

軟部組織のマッサージなどのケアと手指や肘、肩の関節を動かす運動は引き続き継続します。

10週以降

手首は積極的に動かして、筋力トレーニングも積極的に行います。

軟部組織のマッサージなどのケアと手指や肘、肩の関節を動かす運動は引き続き継続します。

いかがでしょうか。

これを見ていただいて分かると思いますが、期間が違うだけで、基本的にやることは殆ど同じような内容になります。

セルフケア・セルフトレーニング・サポーターのご紹介

手首ですので、自分でもマッサージをしたり、暖めることはできます。

どの部分をマッサージしたらいいかは担当の理学療法士や作業療法士にご相談ください。また、冬場などは冷えやすいので手首のサポーターを使用することも効果的です。

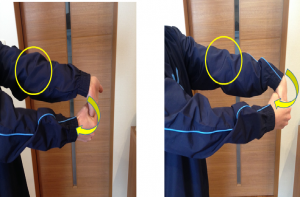

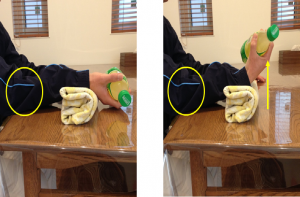

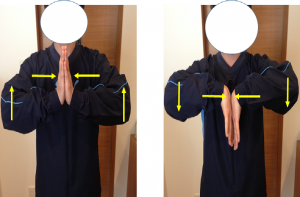

関節可動域の調整/ストレッチ方法

【目的】手首(前後)の関節可動域の拡大

【方法】手のひら・手の甲を合わせ、ゆっくりと押す。

【注意点】手のひら・甲が離れないように行う。

【目的】手首に関与する筋肉のストレッチ

【方法】肘をしっかり伸ばし、指の付け根あたりをもう一方の手で持ち、体側に引く。

【注意点】肘が曲がらないように行う。

マッサージなど軟部組織のケアをしてから行うと有効です。

また、入浴時にお湯の中で動かすのもいいです。浮力で動かしやすくなります。

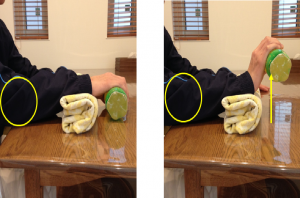

筋力トレーニング

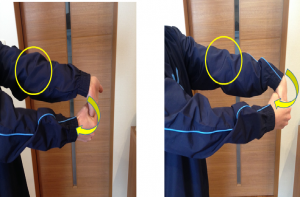

【目的】手首(回す)の関節可動域の拡大と前腕の筋力強化

【方法】ペットボトルなどを利用する。肘を伸ばし手を前に出す。肘を伸ばしたまま左右へ回す。

【注意点】回す時に体が横に倒れないように行う。

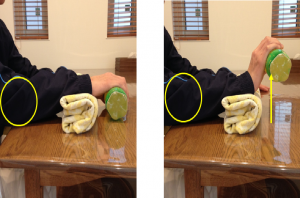

【目的】前腕(前側)の筋力強化

【方法】座って行います。手首の下にバスタオルなどを置いて実施してください。肘を机に置き手に持ったペットボトルを上に持ち上げます。

【注意点】肘が机から離れないように、肘が曲がらないように行って下さい。

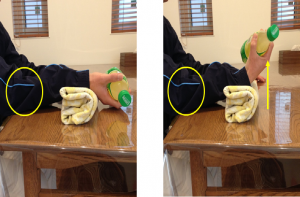

【目的】前腕(後ろ側)の筋力強化

【方法】座って行います。手首の下にバスタオルなどを置いて実施してください。肘を机に置き手に持ったペットボトルを上に持ち上げます。

【注意点】肘が机から離れないように、肘が曲がらないように行って下さい。

自宅では、ペットボトル(私はレモンジーナを使用しました。笑)を利用して行えます。

今ではインターネットでも重錘バンド(重り)や簡易的な鉄アレイなどもすぐに買える時代になりました。

そんなに高いものでもないですし、1つくらい持っておいてもいいかもしれませんね。

まとめ

橈骨遠位端骨折の概要とリハビリを中心とした治療方法について解説しましたがいかがでしたでしょうか。

以下にポイントを羅列でまとめます。

- 橈骨遠位端骨折はコーレス骨折とスミス骨折に分けられる。

- レントゲンとCTで診断される。

- 骨折具合によって手術か保存療法に分かれる。

- 手術をしても、保存療法でも期間が違うだけで、概ね同じような内容のリハビリになる。

- 保存療法では、ギプス固定の目安は概ね5週間程度。

- ギプス固定期間中も、むくみ予防と患部以外は廃用症候群予防が必要。

- ギプスが外れてからは、少しずつ愛護的に関節を動かしていく。

- 徐々に筋力トレーニングを行っていく。

- 皮膚や腱、筋筋膜などの軟部組織のケアは常時行う。

- セルフケア・セルフトレーニングは障害を残さないためには必要。

大きくまとめるとこのような感じになります。

どんな病気や怪我であっても、セルフケア・セルフトレーニングは重要になりますのでここで説明した内容を試してみてください・

少しでも参考になれば幸いです。

橈骨遠位端骨折の関連書籍(専門書)

整形外科リハビリテーション学会 メジカルビュー社 2014-03-14

骨折に関連する記事

SNSのフォローも気軽にどうぞ!

.png)

コメントを残す