理学療法士の井上(@Rehacon)です。

先日足の素晴らしさ・重要性・足底筋膜炎について説明しました。

その記事中に「靴の選び方・履き方」は重要ですと書きました。

まだお読みでない方は以下の記事をどうぞ。

➡足の骨・関節・アーチの基礎知識

➡足底筋膜炎の治療方法・リハビリ・予防

今回は靴の選び方・履き方について書いていきます。

最近は子供の「足育(そくいく)」というのも注目されてきています。その中でも靴についてはかなり重要視されています。

理学療法士に限らず、小さいお子さんをお持ちのお父さん・お母さんも必見ですよ!

でははじめていきますね。

【対象者】一般の方・理学療法士

【Keyword】靴の履き方・選び方・足の計測

目次

靴の前に正しい足の計測

実はこれがめちゃくちゃ重要です。

私のこれまでの臨床経験で、自分の足のサイズに合った靴を履いている人をほぼ見たことありません。

誇張はしてません。事実です。

それはなぜか? 高齢者を例にとると、ほぼ100%の確率で大きい靴を履いてます。

それは履きやすい靴を選んでるからです。

靴は歩くために履くものです。

つまり、歩きやすい靴を選ぶのが健康のためには重要ということです。

みなさん履きやすい靴を選んでませんか?

何となく自分の足のサイズを理解していると思いますが、どういうところから自分のサイズだと判断しましたか?

靴を履き続けてこのサイズが合ってると思ってる?

でも言われてみたら同じサイズの靴を買っても合わない靴もあるな…

こんな風に思われた方もいらっしゃると思います。

靴ってメーカーやものによって全然サイズが違います。

そこで本来であれば足の形、計測をして「ウィズ」というものを知るといいです。

ちなみにウィズというのは適切な足のサイズということです。

長さだけでなく、「足囲」・「足幅」・「足の形状」含めて決定していきます。

ちなみにウィズを意識して作られている靴は殆どありません。

ですので、今回ウィズのことについては割愛させていただき、「足長」をベースに靴の説明をしていくことにします。

足の形状

これは3つに分けられます。

エジプト型・ギリシャ型・スクエア型

みなさんはどれに当てはまりますか?

足の計測方法

足長:荷重位(体重が乗っている状態)

実際歩くときは当然荷重しているわけです。ですので荷重位で計測する必要があります。

足囲(そくい)・足幅(そくふく)

足囲・足幅は「荷重位」・「非荷重位」ともに計測します。

ともに母趾(親指)・小趾(小指)の一番出っ張っているところで計測します。

本来ならばこの結果からウィズを確定します。

こうすることで自分に適した靴が分かってきます。

ただし、ここで問題がでてきます。靴を買いに行って、「ウィズはEEなんですけどありますか?」と店員さんに聞くとだいたい「…?」か「この靴はEしか作ってないんです」というのが殆どです。

つまり、デザイン的に欲しいものであってもウィズが合わないということが殆どです。

この靴問題なんとかなりませんかね。

靴のシリーズ毎でウィズを幅広くもたせたら確実に流行ると思いますけどねぇ。生産性は落ちるでしょうけど…

今のところはこれはどうすることもできません。

唯一方法があるとしたら完全オーダーメイドしかないですね。

すいません。話が逸れました。

こんな感じでだいたいウィズは合わないことが多いので、ポイントとしては「足長」をしっかりみることです。

これはどんな靴にも当てはまります。

自分の足のサイズをしっかり知って、買おうと思っている靴のインソール(中敷き)を外す。

そのインソールの長さを測ってみてください。びっくりしますよ。表記されているサイズとインソールの長さはほぼ合ってません。

言葉は悪いですが、インソールのない靴はそもそも論外です。

足の実測とインソールの長さが「1㎝~1.5㎝以内」であれば問題ありません。

それ以上なら大きいと判断します。

靴が大きいと足が靴の中で動いてしまいます。

すると踏ん張りが弱くなりますし、足の指もあまり使えなくなります。

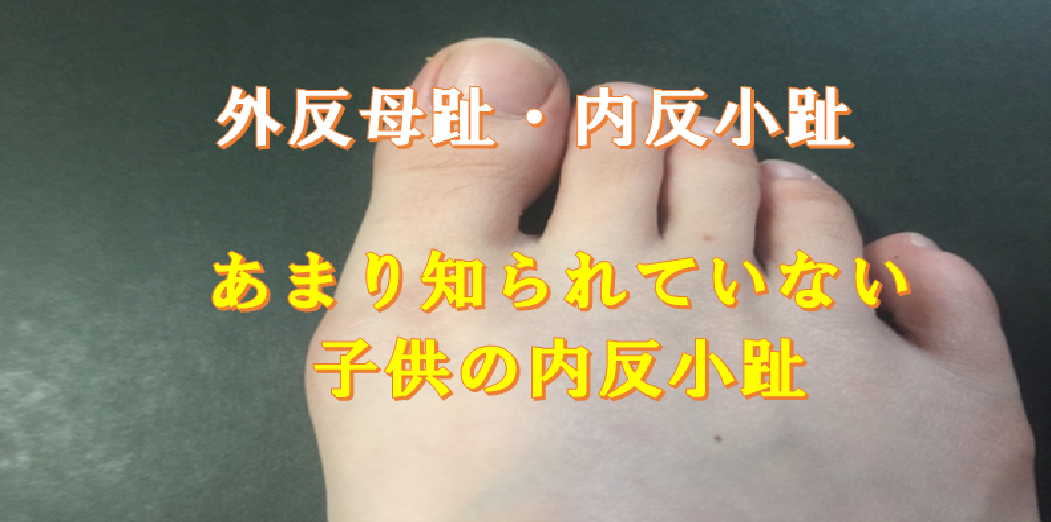

結果的に足のアーチが崩れる、筋力も弱くなる、外反母趾になるなどの足のトラブルが起きます。

靴の選び方(シューフィッティング)

これまで書いてきたように、靴のサイズ選びには細心の注意を払って下さい。

靴は靴紐もしくはベルクロ(ベルト)付きにしましょう。

スリッポンやベルクロで調整できないサンダルは基本おすすめしません。

理由として、靴の中で足の動きが大きくなるからです。それではうまく足の機能を使えません。

靴紐やベルクロ付きならば調整することができます。

ただ、私もデザイン的にスリッポンも好きなので時々履いちゃいますので、すべてがこの限りではありません。

足が痛い・膝が痛い・腰が痛いなど症状がある場合はやめましょう。

リハビリが対象になる方はどこかしら調子が悪いわけですから、靴の指導をしてあげてください。

- 踵がしっかりしたものを選びましょう。

- 踵を踏みつぶせるような柔らかいものはやめましょう。

踵がしっかりしていると固定性が増します。

踵を踏んで歩くなんてもってのほかです。

自分のお子さんがそんな風に歩いていたらしっかり怒ってあげてください。

- 指の付け根部分は柔軟性のあるものを選びましょう。

指の部分は固定性よりも機能性です。

指が動かないと歩くときの推進力も低下しますし、足のトラブルにもなりやすいです。

靴の履き方

これはよくやりがちですが、靴を履いた後につま先をトントンさせる。これはダメです。

座って靴を履いて、踵をトントンさせてから靴紐をしっかり締めるようにしてくださいね。

紐は指の付け根部分は緩すぎず締めすぎず。そこから上にかけてはしっかりと締める。これが大事です。

足がしびれてしまうようであれば絞めすぎです。

まとめ

- 自分の足の長さをしっかり知ること

- 靴を買うときはインソールをとってしっかり長さを測ること

- 踵が硬めでしっかりしたものを選ぶこと

- 指の付け根部分はしっかり曲がる靴を選ぶこと

- 靴紐やベルクロ付きの靴を選ぶこと

- 靴を履くときは踵トントンしてから紐を締めること

- 紐は指の付け根部分は締めすぎず、そこから上はしっかり締めること

たったこれだけでも歩き方は格段によくなります。

高齢者に限らず、子供も同様です。

理学療法士の方は明日から実践できることです。是非やってみてください。

歩行レベルは間違いなくこれで向上します。患者様から大変喜ばれると思いますよ。

参考になれば幸いです。

靴・インソール関連の記事はこちらです↓

足アーチの記事はこちらです↓

足・靴・インソール関連のおすすめ書籍をまとめた記事はこちらです↓

.png)

コメントを残す