みなさんこんにちは。

PT井上(@Rehacon)です。

さて先日圧迫骨折について記事を書きましたが、その中で「早期離床」が大事ですと書きました。

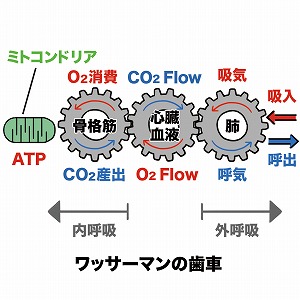

その早期離床では「ワッサーマンの歯車」という概念が非常に重要であり、理解が必要です。

これを理解していることで臨床の幅が間違いなく広がります。

特にセラピスト養成学校の学生さんや新人セラピストのみなさんは是非覚えておくと、とても役に立つと思います。

実はこういうことを理解していないセラピストは多いのです。

ここで簡単に理解して一歩上のセラピストになりましょう!

【対象】新人療法士・この分野が苦手な療法士・看護師・介護従事者

【Keyword】早期離床・ワッサーマンの歯車・離床の開始基準・離床の中止基準

目次

早期離床の定義

日本離床研究会によると、手術や疾病の罹患によっておこる臥床状態から、できるだけ早期に座位・立位・歩行を行い、日常生活動作の自立へ導く一連のコンセプトと定義づけています。

簡単に要約しますと、手術や病気になったことでおきる寝たきり状態から、できるだけ早く座位・立位・歩行を行い、日常生活動作の自立へと導く一連の流れ。

まあ、とにかく手術したり病気になったからといって寝たきりにさせないで早く体を起こしましょう!という定義です。

ただし、早く起こすにしても色々と注意点があります。そしてワッサーマンの歯車という概念の理解がとても重要になってきます。

離床はめちゃくちゃ重要!そのポイントはワッサーマンの歯車

ワッサーマンの歯車(Wasserman1967)

- 酸素を口や鼻から細胞まで運ぶためには、全ての歯車を円滑に回す必要があります。

- 長期臥床は全ての歯車を停滞させ、無気肺・肺炎などの呼吸器合併症を生じさせます。

- この合併症・改善を考えるとき、早期離床はこの3つの歯車を同時に回すことができ、酸素運搬系の代謝メカニズムからアプローチ可能なため有用です。

人間はミトコンドリアに蓄えられたATPを使って活動してます。活動の原動力になるのがATPでその産生には酸素が必要で、この酸素を得るために人間は呼吸をしています。

って… すごく難しいですね…

もっと簡単に解説していきますね。

まず、ATPというのはガソリンと思ってもらっていいです。

つまり、ガソリンがないと車が動かないのと同じでATPがないと体は動きません。そのATPを作るためには人間の体は酸素が必要であり、酸素を得るために人間は呼吸をしています。

酸素が体内に入ってきたら、今度は循環器系です。心臓ですね。

心臓に酸素が血液によって取り込まれます。

人間は酸素がなければ動けません。

脳や心臓などの臓器が機能するため、筋肉が機能するためには酸素が必要なのです。

離床は全ての歯車を回す

体位変換や座位・立位は換気効率を改善し呼吸の歯車を回します。

循環の歯車も体を動かすことで活発に回りだし、体液の分布は正常へと戻り、起立的耐久性も改善していきます。

立位・歩行へと進めば、体を支える筋肉だけでなく、全身の筋肉が動き出し、歯車はさらに回ります。

離床は全ての歯車を回す唯一の手段なのです。

離床の開始基準

- 強い倦怠感を伴う38.0℃以上の発熱

- 静時の心拍数が50回/分以下、または120回/以上

- 安静時の収縮期血圧が80mmHg以下(心原性ショックの状態)

- 安静時の収縮期血圧が200mmHg以上または拡張期血圧120mmHg以上

- 安静時より危険な不整脈が出現している(Lown分類4b以上の心室性期外収縮、ショートラン、R on T、モービッツⅡ型ブロック、完全房室ブロック)

- 安静時より異常呼吸がみられる(異常呼吸パターンを伴う10回/分以下の徐呼吸、CO2ナルコーシスを伴う40回/分以上の頻呼吸)

- P/F比(PaO2/FiO2)が200以下の重症呼吸不全

- 安静時の疼痛がVAS 7以上

- 麻痺などの神経症状の進行が見られる

- 意識障害の進行が見られる

離床の中止基準

- 脈拍が140回/分を超えたとき(瞬間的に超えた場合は除く)

- 収縮期血圧に30±10mmHg以上の変動が見られたとき

- 危険な不整脈が見られたとき(Lown分類4b以上の心室性期外収縮、ショートラン、R on T、モービッツⅡ型ブロック、完全房室ブロック)

- SpO2が90%以下となったとき(瞬間時に低下した場合は除く)

- 息切れ・倦怠感が修正ボルグスケールで7以上になったとき

- 体動で疼痛がVAS 7以上に増強したとき

また、病態によってはこの基準が該当しないケースも当然あります。この基準をベースに主治医・看護師等とコミュニケーションをとって離床させるかどうかを検討していくことが重要になります。

私の臨床経験

私自身、理学療法士になって初めて就職した病院が急性期病院です。

急性期では特に離床をさせるかどうか、適切に離床させることができたかで回復期にうまくつなげていくことができます。

回復期であろうと生活期、在宅であろうとワッサーマンの歯車の理解、早期離床の理解は絶対に必要です。

適切に離床できるようになって、はじめて、徒手療法や運動療法が効果を発揮するのは言うまでもありません。

そして、適切に離床できたときの回復はびっくりするくらい効果を発揮します。

リスクがあるから怖い、だからやらない。これはリスク管理ではありませんからね。

そういうセラピストが多いことも事実であり、このブログを読んでくれた方々は絶対にそういうセラピストにならないでくださいね。

そして最後に、こちらの勉強会は非常に勉強になります。私もよく参加していました。

ご興味のある方は是非行ってみるといいと思いますよ。

★ 日本離床研究会

まとめ

- リハビリをするうえで早期離床・ワッサーマンの歯車の概念の理解は絶対に必要

- ただ起こせばいいわけではなく、安全な離床をすすめることが重要

- 離床の開始基準・中止基準を理解しておく

- 離床には血液生化学検査のデータも必要

- 主治医・看護師等とチーム医療が大事

- 怖いから離床はさせない、これは患者様に不利益を被ることになるということ

おすすめ書籍

これはめちゃくちゃいい参考書です。

早期離床の書籍では最高峰と言えます。私自身、いまだに読んだりします。

DVD付き!カラー!医療系書籍では安くてコスパ最高です!

本当におすすめです!

続いて発売された新しい書籍。

「フィジカルアセスメント完全攻略Book」

これは勉強会に行った時にちらっと読みましたがこれもよさそうですよ!

そして最後に、ポケット版!!

4冊すべて持っていますが、正直言ってPTは整形はいらないかなぁという感じです。

整形病棟で働く看護師さんにはいいかもしれません。ただ残りの3冊は持っていて損はないです。常時手元に持っておけるのもいいですね。

参考資料/引用画像

- 呼吸ケアと早期離床 ポケットマニュアル

- 実践!早期離床完全マニュアル

- 夢ナビ

.png)

コメントを残す