目次

ロコモティブシンドロームとは?原因とは?

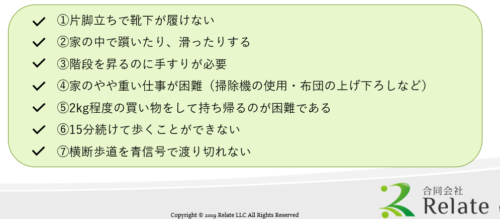

ロコモの判断はロコチェックとロコモ度テストで判断する

- 下肢筋力テスト

- 2ステップテスト

- ロコモ25

【ロコモ度1】筋力とバランス力が低下してきているので、ロコトレを始めとする運動を習慣づける必要があります。また、十分なたんぱく質とカルシウムを含んだバランスの取れた食事を摂れるように気を付けましょう。【ロコモ度2】自立した生活ができなくなるリスクが高くなっています。特に痛みを伴う場合は、何らかの運動疾患が発症している可能性もありますので、整形外科専門医の受診をお勧めします。引用:ロコモONLINE

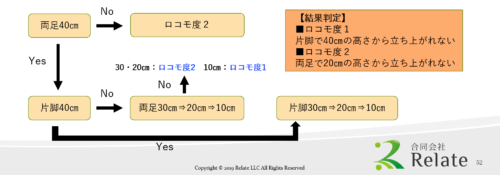

①下肢筋力テスト

ロコモ度1:片脚で40㎝の高さから立ち上がれない

ロコモ度2:両足で20㎝の高さから立ち上がれない

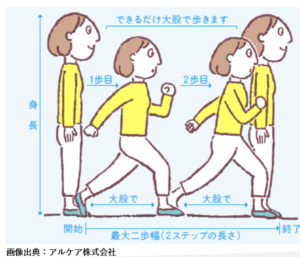

②2ステップテスト

ロコモ度1:1.3未満

ロコモ度2:1.1未満

③ロコモ25

ロコモ25は、25項目の質問があるためこの名称がついています。

身体状況・生活状況の質問からロコモを調べる簡易的な検査となります。点数が引ければ低いほどよいという内容になります。

若くても実はロコモに該当するという方は非常に多いですので、是非自分でも一度試してみてください。以前、片脚を上げながらの立ち上がりができなかった若い方がいたのですが、実際にこのロコモ25をやってみてもらったらロコモ度1に該当したという方がいます。

この内容は割と相関も高い印象をもっています。

ロコモ度1:7点以上

ロコモ度2:16点以上

この質問票は以下のページから無料ダウンロードできるようになっていますので、現場でうまく活用してください。

ロコモティブシンドロームを理解するポイント まとめ

ロコモについて、ポイントを絞った内容をここでお伝えしましたが、少しは参考になりましたでしょうか。

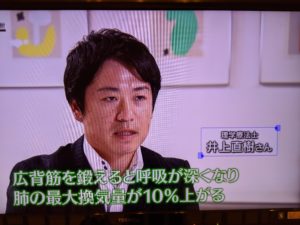

サルコペニアとフレイルと比較して、ロコモでは「骨」にもフォーカスがあてられているということがまずポイントとなります。

また、ロコモの判断は、以下の2つが基準となっています。

- ロコチェック(7項目)

- ロコモ度テスト(3つのテスト)

ロコチェックでは1つでも該当すればロコモと判断され、ロコモ度テストでは判定が1と2に分類されます。

大まかにみればたった3つのポイントを押さえればいいだけですので、それほど難しくないと思います。

ロコモはサルコペニア・フレイルと並んで、今後の社会保障費抑制のために予防していかなければならない重要なキーワードとなります。

是非、サルコペニア・フレイルと合わせて覚えていただければと思います。

次回は、サルコペニア・フレイル・ロコモの非常に多い共通点に焦点をあて、栄養と運動方法についてまとめていきます。

それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。

.png)

[…] ⇒ もはやこれは「国民病」です。「ロコモティブシンドローム」についてやさしく解説します。 ⇒ ポイントは3つ!「ロコモティブシンドローム」の予防方法について詳しく解説します。 ⇒ 誰でも分かるロコモティブシンドロームを理解するための3つのポイント […]