平成29年6月26日に、

第1回理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会

というものが実施されました。

ここでの検討内容としては、

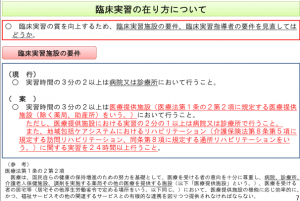

- 臨床実習の総単位数の見直し

- 実習施設の要件などの臨床実習の在り方

- 専任教員の要件

これらの内容について話し合われています。

平成11年から変わっていないことや、時代がこれだけ変化してきている中、個人的にはとても良いことだと思います。

この記事では、訪問リハビリテーションにおける実習の在り方について個人的な意見を書いていきます。

[ad#adsense]

検討内容と検討されている目的

今回このような会議において、実習の在り方について検討されている目的は「臨床実習の質を向上するため」です。

平成11年から18年もの月日が流れ、高齢者が増加し、地域包括ケアシステムの構築や療法士の増加に応じて質をしっかり担保しようという考えです。

現在の理学療法士・作業療法士の実習は、病院などの医療機関が中心でその他は老人保健施設となります。

これだけ「在宅」が重要視されてきている中、通所リハビリや訪問リハビリでの臨床実習は皆無に近いです。

あったとしても、法人内で行われている通所リハビリや訪問リハビリに見学する程度だと思います。

今回の検討内容においては、

地域包括ケアシステムにおけるリハビリテーションに関する実習を24時間以上行うこと。

とされています。

この24時間をどう考えるかは人それぞれですが、正直なところ見学実習と変わらないなぁという印象です。

ですが、厚生労働省において、訪問リハビリや通所リハビリでの臨床実習を義務化する議論が行われているということは、大変重要なポイントだと思います。

今後、地域包括ケアシステムにおける療法士の役割は大変大きなものになると考えられます。

そのためには、「生活に密着したリハビリテーションとはどういうことなのか」を学生時代から肌で感じること、経験することはとても有意義な時間になるはずです。

実際、看護師を目指す学生さんは、必ず在宅での看護実習がありますし、療法士の実習でも必須項目なのは明確です。

従来通りの実習方法では難しい

私が学生時代の実習では、

この4つに分類されていました。

学校によって若干違いがあると思いますが、少なくとも、評価実習と臨床実習は必ずあり、その多くは担当制になるはずです。

そのため、1人又は2人などの方を長期に担当し、細かく評価をして理学療法や作業療法を提供する。その内容を細かくレポートにして最終的に発表をする。

この流れが従来のやり方だと思います。

ですが、訪問リハビリや通所リハビリでは、サービスの特性上、毎日担当することはできません。

そのため、従来通りの方法では難しいということになります。

今でもクリニカルクラークシップを実習に導入している施設は増えてきていると聞いていますが、在宅での実習ではこの方法が個人的には一番しっくりきます。

従来のレポートありきでの実習では、在宅での臨床実習では難しいですし、クリニカルクラークシップを導入して対応することがベストかなと考えます。

ただ、注意しないといけないことは、レポートありきがいけないということではなく、思考整理のためにレポートは大切ですし、クリニカルクラークシップの中にどうレポートを組み込んでいくかを現場レベルでも考えていく必要があります。

これは今後の課題点になるかと思われます。

クリニカルクラークシップとは

学生が医療チームの一員として実際の現場に参加をし、より実践的な臨床能力を身に付ける臨床参加型実習のこと。

まとめ

現代社会において、療法士学生における在宅での臨床実習は必須であることは言うまでもありません。

それが厚生労働省において議論されていることは大変重要なことですし、課題もたくさんありますが、今後も強化していってほしい部分です。

厚生労働省のホームページより、今回の検討内容や議事録を見ることができます。

実習の在り方だけでなく、学生教育から臨床現場に出てからの相違をアンケートしてみるのはどうかや、専任教員の要件等々、詳細を見ることができます。

個人的には議事録を読んでみると様々な部分が見えるので、療法士の方々には是非読んでほしいと思います。

それでは、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事セレクション

SNSのフォローも気軽にどうぞ!

.png)

コメントを残す